잇딴 대학 연구실 사고..한양대, KAIST, 충남대, 서울대 등

장관, 사고 학생 병문안 격려 이어 11월 안전대책 마련 착수

최근 들어 대학 연구실을 중심으로 실험 도중 사고가 잇따라 발생하자 과학기술정보통신부가 바짝 긴장하고 있다. 이재명 대통령이 산업재해 현장의 사고를 ‘사회적 타살’로 규정하고 강경한 대책 마련을 해당 부처에 지시한 상황에서 자칫 불똥이 튀지 않을까 촉각을 곤두세우고 있다.

이에 배경훈 과기정통부 장관은 지난 7일 KAIST 연구실 폭발사고로 부상을 입은 KAIST 학생을 찾아 위로한 데 이어 지난 13일에는 전날 실험 중 배터리 사고가 난 서울대 연구실 화재 현장을 찾아 11월 내 실험실 연구안전 대책을 마련하겠다고 언급했다.

특히 배 장관은 지난 7일 충북대에서 열린 대학 기초연구자와의 현장 간담회 자리에서 “실험실에서 여러 사고가 발생하고 있는데, 안전교육이나 필요한 부분이 무엇인지 심각하게 생각하고 있으며 구체적인 지원계획을 수립하고 있다”고 밝히는 등 연구실 사고 예방에 상당한 관심을 피력했다.

다만, 대부분의 사고가 보호장구 착용과 안전수칙 미준수, 안전교육 미이행 등 안전불감증을 통해 발생했다는 점에서 보다 구체적이고 실효성 있는 안전대책 마련과 안전 미준수 적발 시 제재 강화 등이 필요하다는 지적이다.

최근 5년간 연구실 사고 1470건…1500여 명 인명피해 발생

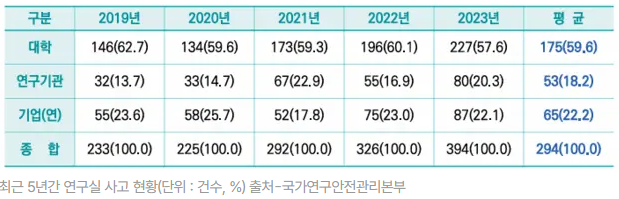

국가연구안전관리본부에 따르면 최근 5년간(2019∼2023년) 연구실에서 인적 및 물적 피해가 발생한 사고는 총 1470건에 달했다.

문제는 연구실 사고가 매년 감소하지 않고 증가하고 있다는 점이다. 연도별 사고 건수를 보면 2019년 233건, 2020년 225건, 2021년 292건, 2022년 326건, 2023년 394건으로 2020년을 제외하곤 매해 지속적으로 늘고 있다. 연평균 290건의 연구실 사고가 발생하고 있는 셈이다.

특히 대학 연구실 사고가 전체의 59.6%를 차지해 가장 많았다. 그 뒤를 이어 기업연구소(22.2%), 연구기관(18.2%)의 순이었다. 지난 4월 한양대 실험실 황산 폭발사고, 지난 6월 KAIST 생명화학공학동 폭발 사고, 지난 7월 충남대 유기분자합성실험실 폭발 사고, 지난 12일 서울대 배터리 폭발 사고 등 모두 대학 연구실에서 발생해 인적 피해를 초래했다.

최근 5년간 연구실 사고로 총 1500여 명의 인명 피해가 생겼다. 이 중 후유 장애가 발생하지 않은 경상자는 1491명, 중상해자 34명, 사망자 4명인 것으로 조사됐다. 이 가운데 중상해 이상 피해 정도가 큰 사고로 인해 연평균 8명의 인적 피해가 발생했고, 대학과 연구기관에서는 사망사고가 나기도 했다.

최근에는 연구실이 아닌 연구 일환으로 산과 바다 등에서 채집과 같은 외부 활동으로 인한 사고가 총 23건 발생해 29명의 인명피해(경상 27명, 중상 1명 사망 1명)를 가져와 외부 연구활동 시 연구안전 대책 강화도 필요한 것으로 조사됐다.

사고 발생 시기는 주로 대학의 학기가 운영되는 4월∼7월(45.8%), 9월∼11월(30.7%) 사이에 집중된 것으로 나타났다. 연구분야별 사고 발생 현황을 보면 화학약품과 고압가스, 생물체 및 연구장비 등의 취급빈도가 높은 의학·생물, 화학·화공, 기계·물리 분야에서 많이 발생했다.

보호구 미사용, 최다 사고발생 원인…대학, 412건 중 281건 발생

연구실 사고 발생 원인으로는 보호구 미사용이 압도적으로 많았다. 최근 5년간 보호구 오용 및 미사용에 따른 연구실 사고는 412건으로 가장 많았으며, 안전수칙 미작성 및 미준수(264건), 실험 경험 및 훈련 미숙(257건) 등의 순이었다.

더욱이 보호구 오용 및 미사용 사고 412건 중 281건이 대학에서 발생해 연구기관(71건), 기업연구소(60건)를 크게 웃돌아 대학 내 연구실 안전불감증이 심각한 것으로 조사됐다.

실제로, 지난 4월 한양대 실험실에서 발생한 황산 폭발사고 시 안전 장구 착용 소홀로 학생들이 얼굴 주변에 화상을 입었고, 지난 6월 KAIST 생명화학공학동 실험실 폭발 사고도 학생이 보호구를 착용하지 않아 중상을 입었다.

지난 7월 충남대에서 발생한 유기분자합성실험실 폭발 사고는 학생들이 연구수칙을 지키지 않고, 연구실 안전 집합교육을 수료하지 않은 것으로 드러나 대학발 연구실 안전대책 강화가 필요한 것으로 지적됐다.

대학을 중심으로 연구활동 종사자에 대한 체험 및 실습 위주의 안전교육 확대와 상세한 내용을 담은 연구실 안전 가이드라인 마련, 사고 책임자에 대한 페널티 도입 등 다각적인 안전관리 강화 방안을 마련해야 한다고 전문가들은 조언했다.

공공과학기술연구노조 관계자는 “연구실 사고 날 때만 안전관리를 강화하는 보여주기식 정책으로는 연구실 사고를 근본적으로 막을 수 없다”며 “안전에 대한 경각심을 항상 가지고, 안전 불감증의 악순환이 이어지지 않도록 보다 면밀한 안전대책 마련과 처벌 강화 등이 필요하다”고 말했다.

최민희 더불어민주당 의원은 “해외에는 교수도 안전교육을 받지 않으면 실험 참가가 허용되지 않는 사례가 있는 만큼 국내 대학도 안전에 대한 경각심을 키워야 한다”며 “정부와 국회가 함께 연구실 안전사고 예방책 마련에 적극 나서야 한다”고 지적했다.

[출처] 디지털타임(https://www.dt.co.kr) 이준기 기자